読めばホワイト企業度アップ!毎月注目の人事労務関連記事【法改正】【SHEM人事労務クイズ】【厚労省の最新情報】など、各種取り揃えてお届けします。

Contents

1.【政府の最新情報】新型コロナの位置付け変更後の療養期間の考え方は?

2.【厚労省の最新情報】新型コロナの感染法上の位置付け変更を理由とするテレワークの廃止は認められるか?

3.【SHEM人事労務クイズ】タメになる、「SHEM人事労務クイズ」

新型コロナの位置付け変更後の療養期間の考え方は?

新型コロナウィルス感染症(以下「新型コロナ」)の感染症法上の位置付けの変更に伴い、令和5年(2023年)5月8日から、基本的対処方針などが廃止され、新型コロナに関するさまざまな規制・制限、特例措置などが終了となりました。

企業においても、3年余り続いたコロナ禍における対応を見直していく(場合によっては元に戻していく)必要があります。

たとえば、新型コロナ患者などへの対応についても、季節性インフルエンザと同様に、個人や事業者の判断に委ねられることになります。

その判断の参考となるように、政府は、新型コロナの位置付け変更後の療養期間の考え方等を示しています。ポイントを確認しておきましょう。

□ 位置付け変更後は、新型コロナ患者に対して、政府として一律に外出自粛を要請するものではないが、分析結果や諸外国の事例を踏まえ、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間程度が経過するまでは外出を控えていただくことを推奨するとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用や高齢者などのハイリスク者との接触は控えていただくことを推奨する。

□ 位置付け変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはない。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められない。しかし、ご家族、同居されている方が感染したら、外出する場合には、マスクの着用やハイリスク者と接触を控えるなどの配慮は求められている。

※引用元:内閣官房「感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A」

https://corona.go.jp/news/pdf/medical_treatment_20230414.pdf

☆ 新型コロナに罹患した社員や、家族が新型コロナに罹患した社員を、会社の判断で休ませる場合には、季節性インフルエンザの場合と同様に、休業手当(その労働者の平均賃金の60%相当)の支払いが必要となります。そのようなルールも踏まえて、今一度、自社における対応を確認しておきましょう。

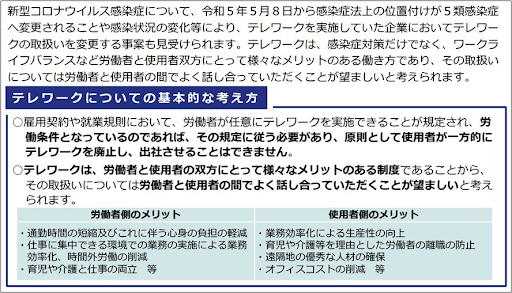

新型コロナの感染法上の位置付け変更を理由とするテレワークの廃止は認められるか?

新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置付け変更を理由として、企業側が一方的にテレワークを廃止し、出社を求めてもよいでしょうか?

この点について、厚生労働省から、対応の考え方等を示したリーフレットが公表されました。そのポイントを確認しておきましょう。

※引用元:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて」

https://telework.mhlw.go.jp/info/pdf/tw-about-changes.pdf

☆ 雇用契約や就業規則の規定内容次第ですが、基本的には、企業側から一方的にテレワークを廃止し、出社させることはできないということになります。

政府の考えは、たとえコロナ禍が過ぎ去ったとしても、テレワークのメリットを今一度見直して、テレワークを定着させてほしいということでしょう。

タメになる、「SHEM人事労務クイズ~今月号の問題~」

毎号「法律は知っているけど、実務ではどう対処すればいい?」「論点が細かいと調べても答えがわからない」「自己流で対応したけど不安…」といったお困りに「ちょっとタメになる」解決のヒントを提供する、人事労務クイズのコーナー。

今回は次のような質問です。

Q 当社では、年次有給休暇を半日単位で取得できるようにしています。午前休を取得し午後から出社する場合の始業は13時です。所定労働時間は9~17時とし、原則の休憩時間は正午からの1時間としています。午前休を取得予定の労働者がいますが、その日は時間外労働が必要になりそうで、19時半までかかる見込みです。13~19時半の6時間半の労働となったときも、休憩時間を設ける必要はあるのでしょうか?

タメになる、「SHEM人事労務クイズ~前号(2023年5月号)の解説~」

前号Qの気になる解説はこちらです(ぜひバックナンバーをご覧ください)。

2023年5月の回答(前号分)

A 会社の従業員等が交通事故にあって負傷をしたことで、会社の営業活動に支障が生じて売上げが減ったり、代わりの人を募集する費用や代わりの人に払う賃金等の損害は、企業損害または間接損害といわれています。

企業損害については、裁判上、被害者と会社が経済的に一体である場合、例えば、会社とは名ばかりで、被害者が代表者で家族以外に従業員がいないというような非常に限られた場合にしか認められていません。その理由は、安易に企業損害を認めると、加害者に通常予見できない多大な責任が生じるおそれがあるからとされています。また、本件と同様に企業損害が問題となった事案で損害賠償請求を否定した東京高判(昭54・4・17)は、「事業の経営者は、通常、事業に従事する者が不時の災害を受けても営業に支障を生じないようあらかじめ担当者の配置換え、あるいは後任者の養成など種々対応策を講じておくべきであり、その事業または従業員の職種が特殊の高度な専門的知識や長年の経験を要する場合において、経営者がその従業員により継続的な営業を維持しようとするときは、なおさら右の要請は強いといえるのであり、事業はその従業員が余人をもって代え難い者であればある程その者の事故に伴ない停滞し、あるいは困難となる危険が大きいが、その危険の除去は、その危険があるのにそのような継続的事業をしようとする経営者の責任である」と述べています。上告審(最一小判昭54・12・13)でも、結論は維持されています。被害者の代わりに雇った人員の賃金についての損害賠償請求についても、否定した裁判例があります(東京高判平24・12・20)。

他方、被害者である従業員の休業中に会社が支払った賃金については、原則として、損害賠償請求が認められます。これは反射損害といわれるものですが、この損害は被害者自身に生じた損害を、会社が肩代わりして支払っているにすぎないからです。東京地判(令2・10・30)は、反射損害について、損害賠償の代位を定めた民法422条を類推適用して賠償を認めています。ただし、損害賠償額の算定においてはさまざまな事情が考慮されますので、必ずしも会社が支払った賃金の全額について損害賠償が認められるわけではありません。